校長ブログ

先生方も頑張っています⑦

2022.03.30

カリキュラム・マネジメント

3月30日

春期講習を利用して、新学習指導要領に対応する教科横断的アプローチによる研究授業を行いました。今回のねらいは、指数関数の歴史的な背景、実生活における実用性について学べるように工夫し、「主体的・対話的で深い学び」につなげることです。

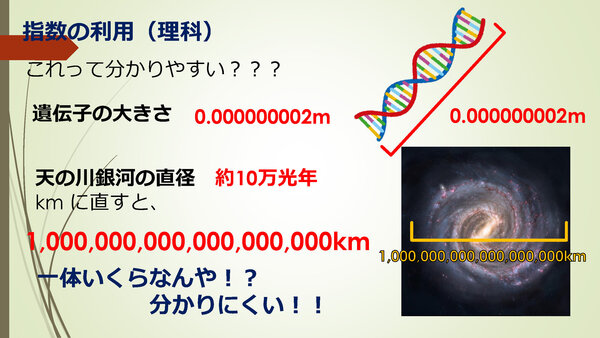

教科は数学Ⅱ、単元は「指数計算とその背景」、3教科(数学+理科+社会)のコラボ授業でした。数学Bの等比数列や理科の指数計算についての疑問点が多い背景の一つとして、数学Ⅱの指数関数・対数関数の到達度の温度差が挙げられます。

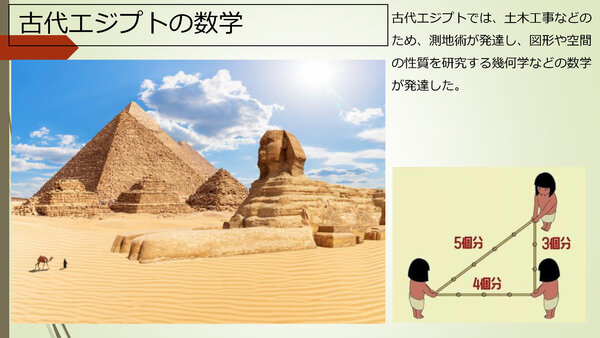

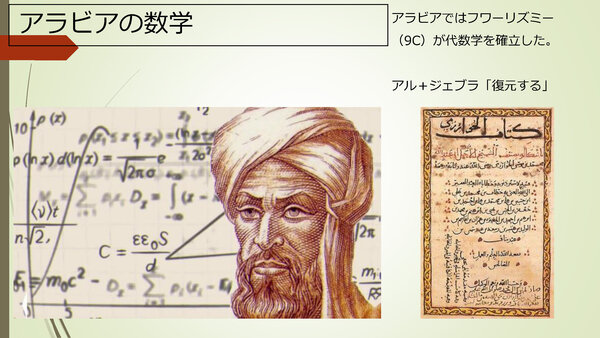

そこで、高1「選抜コース」を対象として、まずは社会科のF先生がその歴史的背景を文系的視点からアプローチし、続いて、理科のI先生が実生活の中で使われる指数の具体例を挙げ、生徒の興味・関心を喚起しました。その上で、数学科のS先生が指数について解説されました。演習問題は数学編、理科編と分けてチャレンジ、解答確認の後、ワークシートをロイロノートに提出するというものでした。生徒たちは授業の振り返りとして、リフレクションシートに記入していました。

授業全体をみると、3教科からのアプローチに加え、「意外に難しい0の証明」についてのグループワークも盛り込まれ、「教え合い」「学び合い」の姿勢が育まれていました。また、自宅学習ではEdTech教材を活用して個別最適化学習、担当者がファシリテートできる流れも構築されていました。

教科横断は準備に時間がかかる反面、生徒の学習意欲を固めるのには効果的であることがみてとれました。生徒たちの学びへの意欲と若い先生方の前向きな取り組みには「変わる山手」の萌芽が映し出されていました。